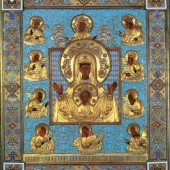

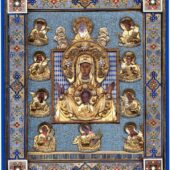

Курская Коренная икона Божией Матери «Зна́мение» — православная икона Богоматери с Младенцем, окружена по ее краям изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков, почитается как чудотворная, принадлежит к иконописному типу Ора́нта (Зна́мение). Оригинал находится в Синодальном Знаменском соборе Русской Православной Церкви за границей в Нью-Йорке, США.

По преданию, икона была найдена 8 сентября 1295 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, в лесу, недалеко от сожжённого татарами Курска. Охотник нашёл небольшую икону, лежавшую лицом вниз на корне дерева и когда он поднял её, чтобы рассмотреть, из того места, где лежала икона, забил родник. На этом месте, вместе с товарищами, он срубил небольшую часовню, куда и поместили икону.

В 1383 году Курская область снова подверглась разграблению татарами. Татары разрубили икону пополам, сожгли часовню и увели в плен священника. По преданию, через некоторое время священник, отец Боголюб, выкупленный из плена, нашёл расколотые татарами части чудотворной иконы, сложил их вместе, и они срослись.

В 1597 году, по повелению царя Феодора Иоанновича, икона была взята в Москву и по её краям были добавлены изображения Господа Саваофа и ветхозаветных пророков.

В 1615 году царь Михаил Феодорович вернул икону на Курскую землю, где по наказу царя на месте часовни основали монастырь, названный Коренной пустынью. С 1618 года бо́льшую часть времени икона проводила в Курске в соборе Знаменского монастыря.

В 1676 году Чудотворная Икона «выезжала» на Дон для благословения казацких войск.

В 1812 году Курское городское общество послало в действующую против французов армию М. И. Кутузова список с иконы.

В 1898 году в Курском соборе террористы подложили бомбу рядом с Курской Коренной иконой. Взрывом был разрушен храм, но икона осталась цела.

Во время гражданской войны икона находилась в Курском Знаменском монастыре. В конце октября 1919 года, когда войска генерала А. И. Деникина оставляли город, икона была вывезена из Курска. Дальнейший её путь проходил через Белгород, Таганрог, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, Новороссийск.

В начале марта 1920 года епископ Феофан Курский на пароходе «Святой Николай» привез икону в Сербию. В сентябре 1920 года генерал П. Н. Врангель попросил доставить Чудотворный Образ в Крым.

29 октября 1920 года образ окончательно покинул Россию с врангелевской эвакуацией. Икона вновь прибыла в Сербию, где пребывала в сербском православном монастыре Язак на Фрушковой горе в Воеводине.

С конца 1927 года образ находился в русской Свято-Троицкой церкви в Белграде, где хранились знамена Русской армии генерала П. Н. Врангеля.

В 1944 году Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви переехал в Мюнхен (Бавария). Икона также была доставлена в Мюнхен.

В 1950 году Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Анастасий переехал в Америку. Под Нью-Йорком была создана Ново-Коренная пустынь, куда 5 февраля 1951 года прибыла Курская Коренная икона.

С 1957 года икона пребывает в посвященном ей Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке.

12 сентября 2009 года, после 90-летнего отсутствия, Курская Коренная икона посетила Россию. С 12 по 23 сентября икона находилась в Храме Христа Спасителя, а затем в Курске. 2 октября икона была возвращена в Нью-Йорк.

Преп. Серафим Саровский родился и вырос в Курске. В 1767 году он тяжело заболел и родители уже не надеялись на его выздоровление. Однако ему явилась Божия Матерь и обещала посетить его и исцелить от болезни.

Через несколько дней, в 9-ую пятницу после Пасхи, по их улице проходил ежегодный крестный ход с Курской Коренной иконой. Из-за внезапно начавшегося дождя процессия зашла к ним во двор. Икону пронесли над больным ребёнком и он приложился к ней. Больной вскоре выздоровел.

В июле 1966 года архиепископ РПЦЗ Иоанн Шанхайский (Максимович) (день памяти 19 июня ст.ст./2 июля н.ст.) посетил с Курско-Коренной иконой Божией Матери Свято-Николаевский приход в Сиэтле. 2 июля во время молитвы перед этой иконой в своей келье он скончался.

Слово на Празднование Курской иконы Богородицы

Один из жителей Рыльска, ходя по лесу в 1295 году 8 сентября, для охоты по берегу реки Тускари, увидел при корне дерева образ, обращенный ликом к земле; поднял икону и увидел, что это образ Знамения Богоматери. Когда образ поднят был, из земли открылся источник воды на том месте, где лежала икона. Слух о явлении иконы достиг Рыльского князя Василия Шемяки. Икона, по распоряжению его, перенесена был в Рыльск и благоговейно встречена народом. Сам князь при сретении святыни не присутствовал и во время сретения объят был слепотой. Он сознал свою вину, принес покаяние и моление перед явленной иконой и вновь получил зрение. В благодарность за сие благодеяние он соорудил в городе Рыльске во имя Рождества Богоматери церковь, в которой и была поставлена явленная и чудотворная икона, и установлен праздник явления Курской иконы 8 сентября. Но она чудесно возвратилась на место явления своего, где построена была для нее часовня, и пребывала в ней 302 года. Эта часовня при нашествии татар в 1385 году сожжена, доска иконы была расколота и разметана. Но впоследствии икона явилась невредима. Слава о чудотворной иконе Курской достигла до столицы и в 1597 году святыня перенесена была в Москву.

Здесь её встретили с великим торжеством царь Федор Иоанович, духовные, бояре и народ. В Москве поставили ее п сребро-позолоченную раму и присовокупили, по подобию иконы Софии – Премудрости Божией, изображение на ней Господа Саваофа сверху, а по сторонам и внизу изображения пророков. Царица Ирина Федоровна украсила икону драгоценными камнями. Впрочем, в том же году икона была возвращена на место явления ее, и здесь по усердию Феодора Иоановича основаны манастырь или пустынь и церковь во имя Рождества Богородицы. От явления иконы при корне дерева икона часто называется Коренской, а сама пустынь известна под именем Коренной.

Здесь её встретили с великим торжеством царь Федор Иоанович, духовные, бояре и народ. В Москве поставили ее п сребро-позолоченную раму и присовокупили, по подобию иконы Софии – Премудрости Божией, изображение на ней Господа Саваофа сверху, а по сторонам и внизу изображения пророков. Царица Ирина Федоровна украсила икону драгоценными камнями. Впрочем, в том же году икона была возвращена на место явления ее, и здесь по усердию Феодора Иоановича основаны манастырь или пустынь и церковь во имя Рождества Богородицы. От явления иконы при корне дерева икона часто называется Коренской, а сама пустынь известна под именем Коренной.

При нашествии крымских хищников на южные пределы России, св. икона перенесена была из пустыни в Курск, а в Коренной пустыни поставлен список с неё. Борис Федорович, благоговея к святыне, защищавшей Курск от голода, бывшего при нем, принес ей от своего усердия много пожертвований. Даже самозванец, по вторжении в Путивль, желая мнимым благочестием привлечь к себе православных, повелел перенести в стан свой Курскую икону и, по сказанию современного повествования, молился перед ней. Тогда она вторично посетила первопрестольную Москву и осталась в царских чертогах.

В 1612 году курские граждане видели особенную помощь Божьей Матери надо своим городом, когда поляки со многочисленным войском осаждали город в этом году.

При самом начале некоторые видели над стенами города жену с двумя светлыми иноками, осеняющую город. В это время жители Курска неоднократно совершали крестные хождения вокруг города и произнесли обет, если Бог поможет им освободиться от осады, воздвигнуть среди города монастырь в честь Богоматери и поставить в нем чудотворную Ее икону по возвращении ее из Москвы. Неприятели скоро отступили от города с великой потерей. Исполняя обет свой, жители Курска, в благодарность Заступнице, построили в Курске во имя Пресвятой Богородицы иконы Знамения монастырь.

В 1615 году, по прошению Курских граждан и по повелению царя Михаила Феодоровича, чудотворная икона Курская возвращена из Москвы в Курск и поставлена в соборном храме. В 1618 году курские граждане просили о дозволении перенести икону из собора в монастырь, куда она по дозволению Михаила Феодоровича и перенесена и где доселе пребывает и посему называется Курской.

В 1676 году св. икона поднимаема была на Дон для благословения храбрых и благочестивых донцев. В 1684 г. от государей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей прислан был в Коренной монастырь список с чудотворной иконы Знамения Пресв. Богородицы в сребро-позолоченном окладе, с повелением носить сей список в походах православных воинов. В 1689 г., по грамоте тех же царей, с чудотворной Курской иконы снят был новый список для полков, отправлявшихся в поход.

И в достопамятный 1812 год Курское градское общество и православное воинство возлагали упование свое на Пресвятую Деву. По усердию своему к отечеству, Курские граждане послали в действующую армию к князю Кутузову-Смоленскому в позолоченной ризе список с чудотворной Курской иконы для благословения и ободрения подвизающихся за веру и отечество. Князь, в письме своем от 20 сентября того же года на имя Курского градского головы, изъявил гражданам свою признательность, с уверением, что город Курск есть и будет всегда в безопасности.

В воспоминание перенесения Курской иконы из Москвы в Курске и первоначального появления образа, ежегодно с 1618 года после праздника Пасхи, в пятницу девятой седмицы, этот образ препровождаем бывает, с крестным ходом, из Курска на место явления его – в Коренную пустынь, и остаётся там до 13-го сентября. «Нельзя не заметить, говорит один очевидец, что, при совершении крестного хода с чудотворной Курской иконой в Коренную пустынь, богомольцы сопровождают её в таком количестве, что подобного стечения народа не встретит не только в России, но и во всей Европе. На лицах всех, сопровождающих шествие иконы, выражается благоговейное умиление, а в сердцах чистая преданность к святыне».

Святитель Филарет Черниговский (Гумилевский)

Дни празднования:

8/21 марта – в память спасения иконы от революционеров-безбожников, пытавшихся взорвать икону в Курском соборе в 1898 году;

12/20 июня (переходящая) — 9-я пятница по Пасхе – ежегодный крестный ход с иконой из Курского Знаменского монастыря в Коренную пустынь.

8/21 сентября – в память обретения иконы в 1295 году в день Рождества Пресвятой Богородицы;

27 ноября/10 декабря – праздник иконы Божией Матери «Знамение».

ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «ЗНАМЕНИЕ»

Тропарь, глас 4

Яко необоримую стену и источник чудес / стяжавше Тя, раби Твои, / Богородице Пречистая, / сопротивных ополчения низлагаем. / Темже молим Тя: / мир граду Твоему даруй / и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Честнаго образа Твоего знамение / празднующе людие Твои, Богородительнице, / имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси, / темже Тебе верою взываем: / радуйся, Дево, христиан похвало.

Величания

Достойно есть блажити Тя, / Богородице Дево, / честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим. Или: Песнь всяку духовную принесем Богородице.

Ино величание

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / Богоизбранная Отроковице, / и чтим образ Твой святый, / имже дивную победу на сопротивныя / граду Твоему даровала еси.

Ино величание

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим образ Твой честный, / имже показала еси / преславное знамение.

Ино величание, иже в Великом Новеграде

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим образ Твой честный, / имже победу на враги дарова / граду нашему.

Молитвы

О, Цари́це Небе́сная! Кто́ изочте́т вели́кое мно́жество чуде́с Твои́х, кто́ исчи́слит во́пли моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных сле́з, благода́рных воздыха́ний, пролитых пред ико́ною Твое́ю. Ове́яна у́бо вся́ она́ ско́рбию наро́дною, пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю уте́шенных. Припа́даху к не́й лю́дие, поне́сшие ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя, взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское. Вопия́ше вся́ о́бласть во дни́ смертоно́сных боле́зней и бе́д, и вся́ ско́рби на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже и ны́не благослови́ зе́млю Ру́сскую. Спаси́ от греха́, поги́бели и собла́знов страну́ на́шу. Изле́й благода́ть на тру́д земледельческий и на вся́кое благо́е начина́ние обще́ственное. Помяни́, Пресвята́я Де́во, по и́мени все́х предстоя́щих и моля́щихся и вся́ лю́ди, тре́бующия Твоего́ утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия. Ты́ у́бо ве́си та́йная серде́ц на́ших. Те́мже все́м по потре́бе и́х проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́ждших обрати́ к покая́нию, на́с же все́х умудри́ све́том Ева́нгельския любви́ и до́брых де́л. Архипа́стыри и па́стыри и вся́ ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти тве́рды покажи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви и со Христо́м жи́ти сотвори́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.